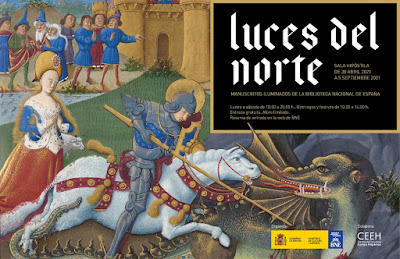

La

exposición Luces del norte de la Biblioteca Nacional reúne más de

setenta códices medievales de origen francés y flamenco, decorados con

miniaturas. Fue todo un placer para mí visitarla el pasado mes de julio, pasear

frente a las vitrinas y empaparme del brillante colorido y la exquisitez del

dibujo, disfrutar de las vistosas letras capitales y de los delicados adornos

con motivos vegetales, asombrarme frente a la inverosímil perfección de escenas

diminutas llenas de expresividad y encanto: una sucesión de ventanas abiertas

hacia un mundo desaparecido hace mucho. Aunque no del todo.

Un

par de códices de los allí expuestos me dieron materia para reflexionar sobre

algo más que la belleza de su factura y su valor histórico. El primero era un

códice parisino que contenía el Libro de

los Salmos. Durante la Edad Media era usual decorar las letras iniciales de

dicho libro con escenas referidas al rey David, al que se le atribuye su

autoría. La única excepción es el Salmo 52, que es el que comienza así: «Dice el necio en su corazón: No hay Dios». Y es precisamente la figura del necio, del

ignorante que osa negar la existencia divina, la que sustituye al majestuoso

rey David en la letra D inicial de este salmo. En la iconografía de las biblias

parisinas, se le representa con el pelo rapado (rasgo asociado en la época a

los presos o a los locos), vestido con una camisa que lo cubre a medias,

devorando un pan, agitando un bastón, acompañado en ocasiones por el diablo, o

por una oveja que lo identifica con la simpleza de un rústico. Este personaje

entre cómico y despreciable era un viejo conocido de los lectores franceses,

que sin duda le dirigían una mirada burlona, no identificándose en absoluto con

él. Porque –y en eso no hemos cambiado nada con el paso de los siglos—los

necios son siempre los otros.

En

la procelosa literatura contemporánea que forman las ocurrencias y chistes que

pululan por Internet, un sector nada desdeñable está dedicado a ponderar la

estupidez del ser humano. Desde las clásicas bromas que reducen la cuestión a

términos estadísticos, planteándose con cuántos imbéciles nos toca lidiar a

cada uno en nuestra vida diaria (y lamentándose por estar lidiando con los que

en buena ley le corresponderían a otro), hasta broncas manifestaciones de

misantropía suavizadas por la gracia de sus formulaciones. En conclusión, el

mundo está lleno de idiotas, pero ninguno de nosotros forma parte de ellos. A

mí no me salen las cuentas. Es como si hubiera una humanidad supletoria de la

que se puede despotricar sin miedo a ponerse en evidencia a uno mismo. Como en

el caso de los necios medievales, encerrados en las casillas de las letras

capitales, comiendo con glotonería y exhibiéndose impúdicamente, este amplio

rebaño de imbéciles contemporáneos está acotado en un espacio que no es el

nuestro. Podemos reírnos de ellos y desdeñarlos sin temor. Están aislados, no

tenemos nada que ver con ellos. La aplastante necedad del ser humano es siempre

un rasgo ajeno.

El

Decreto de Graciano es una

recopilación de textos de derecho canónico realizada en Bolonia en el siglo

XII. Parte de ella está compuesta por una enumeración de casos que sirven de

ejemplo de situaciones jurídicas concretas; cada uno de esos casos está

ilustrado por una miniatura. Vemos así a tribunales eclesiásticos juzgando con

dureza a clérigos acusados de inmoralidad, a religiosos sometidos a tortura

para obligarlos a confesar sus actos abominables, a maridos que esgrimen ante

el arzobispo sus derechos para recuperar a sus esposas, que los han abandonado

por otros. Por fortuna, los dibujos tienen el encanto ingenuo de su época y los

instrumentos de tortura son más simbólicos que cruentos, los jueces carecen de la torva

seriedad de sus referentes reales y las escenas escabrosas parecen pasadas por

el tamiz de un niño. El inevitable carácter amenazador del concepto medieval de

justicia queda así compensado por un abigarrado mundo lleno de colorido y

animación.

La

miniatura que más llamó mi atención del Decreto

de Graciano ilustra el caso de un monje que abandona la vida monacal. Sobre

una decoración geométrica en la que se adivina la torre de un monasterio, se

recortan dos figuras, una de pie y otra a caballo. El jinete es el clérigo que

se aleja para iniciar una nueva vida; el que está de pie es un compañero de

orden que observa su fuga con un gesto indeterminado, a medio camino entre el

asombro y la despedida. Lo curioso es la actitud del fugitivo, del que solo

vemos la parte inferior del cuerpo porque está dibujado en el acto de sacarse

el hábito por la cabeza. Apenas ha traspasado los muros del monasterio y ya

quiere liberarse de cualquier signo que lo una a sus viejas ataduras. Esta

ilustración ingenua y expresiva me divirtió en un primer momento, pero en

seguida me hizo derivar hacia pensamientos de otro signo. La acción expeditiva

del monje que pretende dejar de serlo de inmediato me pareció muy en

consonancia con ciertos consejos sobre el arte de vivir que copan las redes

sociales en los últimos tiempos: cuanto antes nos libremos de lo que nos pesa y

nos comprime, de lo que fue útil pero ya solo sirve de lastre, antes

empezaremos una nueva existencia llena de promesas. Hay que saber soltar, rezan eslóganes y carteles, en una

esperanzadora cantinela destinada a transformar la pérdida en una oportunidad. El

impulsivo monje ―exmonje ya― parece tenerlo muy claro. Por mi parte, solo puedo

desear compartir su audacia y desenvoltura a la hora de afrontar los cambios de

la vida. Quién fuera capaz de desvestirse de los viejos hábitos con idéntica

presteza, en el mismo instante de emprender la galopada que conduce hacia el

futuro.

Comentarios

Publicar un comentario