VIDAS POR ESCRIBIR

Siempre me han gustado los cuadernos. Contribuye, supongo, el hecho de que estén fabricados de papel, como los libros, pero estos objetos tan cotidianos presentan otro encanto añadido: cuando están sin estrenar, con su repertorio de páginas impolutas, en blanco o rayadas o pobladas de cuadraditos emocionantemente vacíos, son un universo a nuestra disposición, todo un mundo de posibilidades, una vida entera por escribir. Me gustan tanto en ese estado original que a veces los conservo durante años sin alterar un ápice su integridad, y tengo cuadernos de cuando era niña en los que no he llegado a escribir ni una letra, como si me diera miedo destruir las infinitas posibilidades que se siguen albergando en esas hojas vacías que ya empezaron a amarillear hace tiempo.

Escribo esto porque en los últimos meses he leído casualmente varias novelas en las que un cuaderno desempeñaba un papel destacado, y eso ha hecho a su vez que se me despierte el recuerdo de otros cuadernos importantes en historias vistas o leídas hace tiempo. Empiezo por la que conocí primero: en La noche del oráculo, de Paul Auster, el protagonista se siente fascinado por una misteriosa papelería regentada por un dependiente chino en la que se venden unos hermosos cuadernos azules que parecen tener el mágico don de incitar a la escritura. El deseo de poseerlos y de escribir sobre sus hojas es magnético para el personaje, que tiene que albergar su historia precisamente en esas hojas, entre esas portadas de color azul. También Auster otorga un puesto relevante a otro cuaderno en El país de las últimas cosas: Anna Blume, perdida en un mundo en descomposición en el que los seres humanos solo pueden huir de la muerte, se las arregla para conseguir un objeto valiosísimo, un cuaderno, a través del cual su amiga Isabel, gravemente enferma con una dolencia que le va restando movilidad, puede comunicarse con ella cuando la enfermedad le ha robado el don de la palabra. Isabel muere sin terminar el cuaderno, y las páginas en blanco que restan le sirven a Anna para empezar el relato de su experiencia en un mundo que se desmorona, relato que constituye precisamente la propia novela. También la limitación física otorga especial trascendencia al cuadernito que en La mansión, de William Faulkner, acompaña a la protagonista femenina, sorda a causa del estallido de una bomba, y que se comunica con el silencioso mundo que la circunda gracias a los mensajes escritos en sus delicadas y diminutas hojas.

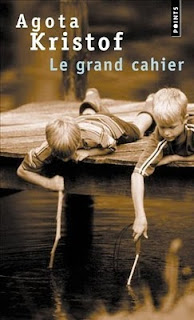

Dejo para el final dos cuadernos que encierran entre sus páginas el más terrible y necesario de los aprendizajes: el de la dureza de la vida. Aparecen en dos historias protagonizadas por niños, que transcurren en países en guerra y están contadas por mujeres. La primera de ellas es la escritora húngara Agota Kristof, autora de la novela El gran cuaderno, cuya lectura he terminado recientemente. El cuaderno del título no es otro que el que comparten los gemelos Claus y Lucas, apartados del colegio por la guerra, y que deciden seguir adelante con su educación de forma autodidacta. Para ello reflejan el mundo que les rodea en concisas redacciones que luego se corrigen mutuamente y repiten hasta alcanzar el resultado deseado. Surgen así los breves capítulos que componen la novela y que responden a títulos como “La abuela”, “Los trabajos”, “Los otros niños”. La perspectiva adoptada por estos pequeños narradores es sorprendente: “Las palabras que definen los sentimientos –escriben en uno de los capítulos iniciales- son muy vagas; es mejor evitar usarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos y de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos”. La crueldad y el desatino del mundo, vistos a través de la mirada impertérrita y plural de los dos hermanos, que observan, toman nota y actúan en consecuencia, sin permitir que los sentimientos enturbien su escritura ni su devenir diario.

La otra historia a la que me he referido antes tiene un tono más sentimental, pertenece a una película y contiene uno de los rostros más encantadores que he podido contemplar en una pantalla. Se trata de la cinta franco-iraní Buda explotó por vergüenza, dirigida en 2007 por la entonces jovencísima Hana Makhmalbaf. Cuenta la historia de una niña afgana que quiere acudir a la escuela y que tiene que afrontar todo tipo de avatares para hacer realidad su sueño; el primero de ellos es el de adquirir un cuaderno y unos lápices, lujo impensable para alguien que, como ella, vive con lo absolutamente imprescindible. En su camino posterior hasta la escuela, en el que se ve obligada a atravesar ríos y valles, se encuentra con una enseñanza mucho más difícil de aprender que la escritura, la que le proporcionan unos niños apenas mayores que ella y que practican el más terrible de los pasatiempos: jugar a ser talibán.

El gran cuaderno y Buda explotó por vergüenza tienen dos escenas paralelas, que vienen dadas por la necesidad de sus protagonistas de conseguir material para escribir. En su línea desapasionada, la escritora húngara sitúa a los gemelos Claus y Lucas frente al dueño de la papelería local y hace que claven en él su mirada glacial y su petición incontestable: “Necesitamos todos estos objetos, pero no tenemos dinero”. El dependiente razona, protesta, se enfada, empieza a sudar a causa del nerviosismo. No puede soportar la mirada inmóvil de los niños ni su insistencia fría, imparable: necesitan los objetos, trabajarán para pagarlos, le traerán huevos a cambio, si es necesario. Al final, el hombre arroja el cuaderno y los lápices al suelo y echa de su tienda a los niños, que los recogen cuidadosamente antes de salir y anuncian con calma que volverán cuando necesiten más.

En Buda explotó por vergüenza, vemos a la pequeña protagonista desenvolverse en medio del tráfago del mercado, vendiendo huevos para reunir la pequeña fortuna que le cuesta su material escolar. Después, al llegar al puesto que vende un poco de todo, se encontrará con un terrible dilema: no tiene bastante dinero y debe elegir entre el cuaderno y el lápiz. En la carita de la niña se refleja la duda apenas un instante; en seguida se le ilumina el rostro y dice: “El cuaderno”. Y el plano siguiente nos la muestra feliz, pasando las páginas de su cuaderno nuevo, esas que le prometen tantas posibilidades con su blancura inmaculada: una vida entera por escribir.

Una vida entera por escribir... Es una de las películas más tristes que he visto. Cómo se pueden incorporar las peores conductas de los mayores. La desolación cuando al final la niña se rinde y acepta la triste historia de ser una niña en Afganistán, cuando se tira al suelo refleja aquello contra lo que es necesario luchar, desde el lugar en el que estemos. La más terrible de las injusticias es soportar la bestialidad de la tiranís y además ser mujer en ese momento. ¿Qué se puede decir de un grupo que abomina de la cultura? Qué tristeza

ResponderEliminarEn efecto, es una película tremendamente triste, con su hábil paralelismo entre la destrucción de las hermosísimas estatuas de Buda y la rendición de ese ser pequeñito que lo único que quiere es aprender y salir de la miseria física y moral en la que vive. Supongo que nos afecta especialmente a los que confiamos en que nuestra tarea diaria de enseñar sirve para mejorar el mundo, siquiera un poquito.

ResponderEliminarA principios de esta semana fui con mi hija a comprar una caja de lápices de colores, para reponer su estuche. Cuando estaba pagando, recordé la historia de esta niña afgana. Y lo que aparentemente es un gesto cotidiano y hasta rutinario, cobró una significación muy especial. Le pedí a mi hija que cuidara mucho esos lápices, y me prometió aprovecharlos muy bien. Volvimos a casa contentas, aún con cielo gris y amenaza de lluvia, y nos pusimos a pintar juntas un dragón. Loli

ResponderEliminarYo también me acuerdo a menudo de esta pequeña a la que tanto le cuesta adquirir un cuaderno, especialmente en ese ámbito diario que compartimos, Loli, de lápices y libros y material escolar. Y me acuerdo también de otras imágenes e historias que me han impactado, como una escena captada por el objetivo del fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado que vi hace años en una exposición: varios alumnos y un profesor reunidos dando clase en lo que podría ser la situación más cotidiana del mundo. ¿Lo peculiar? La escuela no tiene paredes, y de techo les sirve un enorme árbol de la sabana africana. Es una imagen que me viene muchas veces a la cabeza cuando entro cada día en ese edificio de nuestras alegrías y nuestros pesares, en el que con tanta frecuencia nos quejamos -profes y alumnos- del calor o del frío, del reflejo del sol en la pizarra o de las corrientes de aire. Gracias, Loli, por compartir tu deliciosa historia de los lápices y el dragón.

ResponderEliminar